تاريخ الصراع في السودان 🇸🇩

كأنّ السودان كُتب عليه أن يكون مرآةً لصراعٍ أقدم من حدوده، صراعٍ بين الماء والدم، بين الخصب والخذلان. في كل مرة يفيض فيها النيل بالحياة، يغمره التاريخ بالجراح، وكأن هذا البلد خُلق ليتأرجح بين الحلم والانقسام. أصبحت السودان مسرحًا تتصارع عليه القوى، وتنعكس فيه خيبات العرب والأفارقة معًا. ومن رحم هذا التناقض، وُلدت دولة تبحث عن ذاتها وسط ذاكرةٍ مثقلة بالوعود والندوب.

ومن هذا التناقض العميق، ينطلق هذا المقال في تتبّع خيوط الصراع السوداني، من البذور الأولى للاستعمار إلى اللحظات التي تمزّق فيها الحلم بالوحدة، في محاولةٍ لفهم كيف تحوّل النيل من رمز للحياة إلى مرآةٍ للانقسام.

المحور الأول: الجذور التاريخية للصراع

لنبدأ من كوش - الحضارة التي ظلمها التاريخ حين جعلها مجرد تابع لمصر الفرعونية. هناك، شُيّدت المعابد والهرميات الصغيرة التي ما زالت تذكّر العالم أن السودان كان مركز حضارة لا تابعًا لها. مملكة كوش، وخصوصاً في عصر مروي، كانت قوة عظمى بمعايير عصرها. لديها نظامها الكتابي الخاص (المروية)، وصناعات حديد متطورة، وشبكة تجارية امتدت إلى قلب إفريقيا والبحر الأحمر. لكن هذا المجد نفسه كان نقمه - فهو جعلها مطمعاً للجميع. فالموقع الجغرافي الذي جعلها قلب إفريقيا جعلها أيضًا ساحةً مفتوحة لكل الطامعين. الفراعنة أولًا، ثم الفرس، ثم العثمانيون. الثروة دون قوة حماية كافية تصبح لعنة تجلب الغزاة.

في عام 1898، أطبقت بريطانيا قبضتها بعد معركة كرري.

لا أبالغ إذا قلت أن البريطانيين لم يحتلوا السودان بقدر ما هندسوه للدمار، لتبدأ مرحلة الحكم الثنائي بين مصر وبريطانيا، وهو في الحقيقة حكم بريطاني صرف تُستخدم فيه مصر كواجهة سياسية. والسؤال هنا: هل أراد البريطانيون بناء دولة في السودان؟ الواقع يقول إنهم أرادوا إدارة أرض شاسعة بأقل تكلفة، ولتحقيق هذه الغاية، لم يترددوا في تطبيق قاعدة فرّق تسد بأبشع صورها. قسّموا البلاد إلى شمال وجنوب. في الشمال، شجعوا الهوية العربية-الإسلامية وربطوا النخب بالإدارة في القاهرة. وفي الجنوب، عزلوه تماماً، فأنشأوا مدارس تبشيرية بالإنجليزية، ومنعوا دخول العرب والمسلمين. عبر هندسة دقيقة لهويتين متعارضتين داخل جسد واحد. هكذا، زرع الاستعمار قنبلة موقوتة في صميم السودان، مضبوطة على توقيت الاستقلال.(تفاصيل هذا الحكم توسعتُ فيها في آخر المقال، لمن يرغب في الاطلاع أكثر على طبيعة الإدارة البريطانية في السودان.)

في الخمسينيات، بدأت رياح التحرر تهبّ على المنطقة. في مصر، أطاحت ثورة 1952 بالملك فاروق، فانهار الحكم الثنائي من أساسه، ولم تعد للسودان تبعيةٌ شكلية لأحد.

في السادس من يناير 1956، وقف إسماعيل الأزهري يرفع علم السودان المستقلّ، وسط فرحة شعبية عارمة، ظنّ الناس أنها بداية وطنٍ جديد. لكن ما لم يعرفوه هو أن الاستعمار غادر البلاد دون أن يغادرهم. ترك وراءه البنية ذاتها: شمال يعتقد أنه الوصيّ، وجنوب يرى نفسه مهمّشًا وغريبًا في وطنه، بدأت أولى الأزمات مع تمرد توريت في الجنوب، حين رفض الضباط الجنوبيون أوامر نقلهم إلى الشمال. سرعان ما تحوّل العصيان إلى تمرّد مسلح، لتندلع أول حربٍ أهلية في تاريخ السودان الحديث. كانت الحرب انفجارًا لكل التناقضات التي خلّفها الاستعمار البريطاني: التمييز في التعليم، والإدارة، والهوية. كان الجنوبيون يطالبون بحكمٍ ذاتي، يضمن لهم إدارة شؤونهم ضمن نظامٍ فيدرالي، كما وعدهم البريطانيون سابقًا. لكن حكومة الخرطوم، التي ورثت عقلية الوصاية المركزية، رفضت ذلك بشدّة، واعتبرت المطالب نزعة انفصالية تهدد وحدة الدولة.

اشتعلت الحرب من الأدغال إلى المدن الصغيرة، واستمرّت سبعة عشر عامًا، قُتل فيها أكثر من نصف مليون إنسان، وتهجّر الملايين. كانت حربًا طويلة، منهِكة، بلا انتصارات واضحة، وأقرب إلى جرحٍ ينزف دون توقف. كانت حربًا على المعنى نفسه: أيُّ سودانٍ يُراد بناؤه؟ شماليّ الهوية أم إفريقيّ الملامح وخلال تلك السنوات، عاش السودان سلسلة من الانقلابات العسكرية. ففي عام 1958، أطاح الجنرال إبراهيم عبود بالحكومة المدنية، معلنًا قيام أول نظام عسكري في السودان المستقل. رفع شعارات التنمية والوحدة الوطنية، لكنه سار في الطريق ذاته: محاولة فرض هوية عربية إسلامية في بلدٍ نصفه إفريقي مسيحي.

ومع تصاعد الاحتقان، اضطر عبود للاستقالة عام 1964 بعد ثورة شعبية، لتعود الديمقراطية القصيرة التي سرعان ما غرقَت في صراعات الأحزاب. ثم جاء انقلاب جعفر نميري عام 1969، الذي وعد بالاشتراكية والوحدة، ورفع شعارات التحرر الوطني على غرار عبد الناصر في مصر. لكن الواقع كان أعقد مما تصوّره. ففي الجنوب، كانت الحرب قد أنهكت الجميع، والشمال بدأ يفقد السيطرة على الأرض والشرعية معًا. فاضطر نميري في عام 1972 إلى توقيع اتفاقية أديس أبابا، التي منحت الجنوب حكمًا ذاتيًا واسعًا، واعتُبرت أول خطوة نحو السلام.

غير أن السلام كان هشًّا، مؤقتًا، ومليئًا بالشكوك، حيث وصفت بأنها هدنة بين غريمين لم يقتنعا بعد بفكرة العيش معاً. هذا هو جوهر المشكلة: السلام لم كان قائماً على إرهاق من الحرب. ففي الجنوب، كانت الحرب قد أنهكت الجميع، والشمال بدأ يفقد السيطرة على الأرض والشرعية معًا. فاضطر نميري لتوقيع الاتفاقية التي منحت الجنوب حكمًا ذاتيًا واسعًا. فالشمال لم يقتنع بعد بأن الجنوب يستحق استقلالًا في قراره، والجنوب لم يثق بأن الخرطوم ستفي بوعودها. وهكذا خرج السودان من حربٍ إلى هدنةٍ مضطربة، ومن وحدةٍ شكلية إلى انقسامٍ. كانت البلاد تسير على حافة التوازن، تحت رمادٍ يخفي نارًا جديدة.

محور الثاني: صعود الأنظمة العسكرية وتكريس الانقسام

في الثمانينيات، انهار الاتفاق بندًا تَوَ الآخر. أعاد نميري تَقسيم الجنوب، ثم أعلن تطبيق الشريعة الإسلامية على كامل البلاد عام 1983، في نفس العام، اشتعلت الحرب الأهلية الثانية، أكثر عنفًا وتنظيمًا، بقيادة الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة جون قرنق، الذي رفع شعار السودان الجديد— دولة علمانية تعددية، لا عربية ولا إفريقية. الحرب تزداد ضراوة، والاقتصاد ينهار، إلى أن أطاحت انتفاضة شعبية بنظام نميري عام 1985. لكن الديمقراطية القصيرة التي تلتها، بقيادة الصادق المهدي، كانت ضعيفة وعاجزة أمام الانقسامات والحرب. وفي عام 1989، وقع الانقلاب الذي سيغيّر وجه السودان لعقود، تمّ تنفيذه بطريقة دقيقة اعتمدت على واجهة عسكرية يقودها العقيد عمر حسن البشير، مدعومة بـ عقل مدبر سياسي إسلامي هو الشيخ حسن الترابي، زعيم الجبهة الإسلامية القومية.

ظهر البشير على شاشة التلفاز يعلن استيلاء الجيش على السلطة، منهياً تجربة الأحزاب. بدا الانقلاب في ظاهره عسكريًا، لكنه في العمق كان مشروعًا سياسيًا أيديولوجيًا خطط له الترابي، الذي رأى فيه وسيلة لبناء دولة الإسلام السياسي في إفريقيا. البشير هو الممثل الواقف على المسرح، بينما كان الترابي هو المخرج الذي يدير المشهد من وراء الستار، يوجّه الأوامر ويضبط الإيقاع. ومع نجاح الانقلاب، تولى البشير الرئاسة، بينما تولى الترابي قيادة البرلمان كما هو متوقع، يحكم فعليًا من خلف الكواليس. ألغى البشير البرلمان، وحظر الأحزاب، وارتدى عباءة الزعيم المؤمن. اصبحت الدولة الجديدة تُدار بخليط من الشعارات الدينية والمصالح القبلية. أُعيدت صياغة المجتمع باسم الشريعة، واعتُبر كل معارض عدوًا لله والوطن.

ومع ذلك، لم تنتهِ الحروب.

في نهاية التسعينيات، انقلب السحر على الساحر. دبّ الخلاف بين البشير وعرّابه الترابي عام 1999، فانشقّ النظام على نفسه. أُقصي الترابي من البرلمان، وبدأ البشير يحكم منفردًا، مستندًا إلى الجيش والمخابرات والولاءات القبلية. أدرك أنّ البلاد عرفت سلسلة من الانقلابات السابقة، فقرّر أن يكون دكتاتورًا.

ومع ضعف الدولة المركزية، اشتعلت النيران من جديد في الأطراف.

في الجنوب، تجدد القتال ضد الحركة الشعبية، وفي الغرب، كان إقليم دارفور يغلي. سكان دارفور، المهمّشون منذ الاستقلال، طالبوا بالعدالة والتنمية، لكن الحكومة ردت عليهم بالنار. عام 2003، انفجرت حرب دارفور، حين هاجمت جماعات متمرّدة مراكز الشرطة والجيش احتجاجًا على التهميش.

واجه البشير معضلة: لم يستطع سحب الجيش من الجنوب دون خسارة الحرب هناك، فاختار ما يمكن وصفه بحركة قذرة وهي إشعال حرب أهلية جديدة في دارفور عبر تسليح قبائل عربية محلية لتقاتل نيابة عن الدولة.

وهكذا قرر التحالف مع القبائل العربية، ومنحها السلاح والمال لتشكيل ميليشيا غير رسمية أُطلق عليها اسم الجنجويد، وتعود بدايتها إلى رجل يُدعى موسى هلال، زعيم عشيرة المحاميد من قبيلة الزريقات العربية في دارفور. جمع هلال المقاتلين من أقاربه لضمان ولائهم، وكان من بينهم شاب يُدعى محمد حمدان دقلو (حميدتي)، الذي كان في شبابه يرعى الإبل ويتاجر بها قبل أن يصبح أحد أبرز قادة الميدان.

تلقى موسى هلال وعدًا من البشير بمكافأة كبيرة إن نجح في القضاء على التمرد، فانخرطت ميليشياته في حرب دارفور إلى جانب الجيش. ومع الوقت، تحولت هذه القوة إلى أداة قمع رئيسية في يد النظام. لكن الجنجويد لم يسحقوا المتمردين فحسب، بل القرى والمدنيين والنساء والأطفال. أُحرقت المزارع، ودُمرت القرى، وانتشرت المجازر بما يمكن وصفه بإبادة جماعية، قُتل ما بين 300 ألف و500 ألف شخص، وشُرّد ما يقرب من ثلاثة ملايين، فيما صدرت عن المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق عمر البشير وعدد من قادته بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

يمكن تشبيه انضمام الجنجويد في دارفور باستخدام قوة مرتزقة في زمن الحرب، حيث يقرر الحاكم، المنشغل في جبهة أخرى، أن يسلّح ميليشيات محلية لتقوم بالعمل القذر نيابةً عن الدولة.

كانت دارفور تحترق، والجنوب ما زال يطالب بحقه في تقرير المصير. وفي عام 2005، بعد نصف قرنٍ من الحرب المتقطعة، وُقّعت اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والحركة الشعبية. نصّت الاتفاقية على وقف إطلاق النار، ومنح الجنوب حكمًا ذاتيًا جديدًا، وإجراء استفتاء لتقرير المصير بعد ست سنوات.

المحور الثالث: الانفصال ونتائج السلام الناق”

حين وُقعت اتفاقية السلام الشامل في نيروبي عام 2005، ظنّ السودانيون أن فجرًا جديدًا يُطل على بلاد أنهكتها الحرب الأهلية. بعد أكثر من نصف قرن من الدماء والانقلابات والوعود المكسورة، كان الناس يتطلعون إلى هدنة مع التاريخ نفسه. وقع عمر البشير على الاتفاقية بابتسامة المنتصر، فيما كان جون قرنق، زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان، يوقّعها بوجه المتحفّظ العارف بأن كل اتفاق معه يحمل في داخله بذرة خيانته القادمة.

نصّت الاتفاقية كما ذكرت سابقا على منح جنوب السودان حكمًا ذاتيًا يمتد ست سنوات، يعقبها استفتاء يقرّر فيه الجنوبيون مصيرهم: البقاء ضمن السودان الموحّد أو الانفصال. في الظاهر، كان الاتفاق انتصارًا للسلام، لكن في العمق، كان اعترافًا بفشل فكرة الدولة الواحدة. فالهوة بين الشمال المسلم العربي والجنوب المسيحي الإفريقي كانت أعمق من أن يردمها توقيع سياسي. وما إن هدأت الجبهة الجنوبية، حتى اشتعل الغرب. في دارفور، كانت الحرب تنضج على نار الإهمال. لعقود، ظل الإقليم مهمشًا: بلا تنمية، بلا فرص، بلا حضور في السلطة. وعندما خرجت الحركات المسلحة تطالب بالمساواة، ردّت الحكومة بالنار.

بدأ نجم محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، ففي عام 2007، دخل في مواجهة مباشرة مع الحكومة بعد أن تأخرت رواتب رجاله. تمرّد، وهاجم نقاطًا عسكرية، في رسالة مفادها أن الولاء له ثمن. لم يكن البشير مستعدًا لخسارة هذه الورقة، فدفع له كل المتأخرات، ومنحه رتبة عميد.

في لحظة مفصلية متهورة: لأول مرة، يحصل قائد ميليشيا قبلية على صفة رسمية داخل الجيش السوداني. و بدأ اتفاق المصلحة بين البشير وحميدتي. تمددت سلطات الجنجويد في دارفور وخارجها. صاروا ذراع النظام الطويلة، ينفذون ما لا يجرؤ الجيش على فعله علنًا. وبين عامي 2010 و2014، كانت تقارير الأمم المتحدة تشير إلى تهريب كميات هائلة من الذهب من مناجم دارفور إلى الإمارات، بقيمة تقارب 4.5 مليار دولار. كان حميدتي يبني إمبراطوريته في الظل، مستفيدًا من حماية النظام وموارده، في حين كانت الخرطوم تزداد ضعفًا.

أما الجنوب، فكان يستعد لموعد الاستفتاء المصيري. طوال ست سنوات، عاش الناس بين أمل الوحدة وخيبة التاريخ. في يناير 2011، توجّه ملايين الجنوبيين إلى صناديق الاقتراع، وأصواتهم تحمل ذاكرة الحرب والمقابر الجماعية والمخيمات. النتيجة كانت ساحقة: 99% صوتوا لصالح الانفصال.

في التاسع من يوليو 2011، وُلدت دولة جديدة: جمهورية جنوب السودان.

مواطنو جنوب السودان احتفلوا برفع أعلام دولتهم الجديدة (الفرنسية)أما البشير، فبدأ يشعر أن العرش يهتزّ تحت قدميه. فقد دعم الجيش ثقته فيه، وتراجع نفوذ حزبه، بينما تصاعدت قوة الميليشيات التي صنعها بيده. كان يدرك أن من يحميه لم يعد الجيش النظامي، بل الجنجويد. وهكذا بدأ التحول الأخير في بنية الدولة السودانية: من حكم عسكري إلى دولة تحكمها الميليشيا.

المحور الرابع: من الثورة إلى الحرب الأهلية الجديدة

وُلدت دولة جديدة في الجنوب، وخرجت من رحم السودان الأمّ وهي تحمل معها 75% من ثروته النفطية. بدا المشهد في الخرطوم كمن يشاهد خريطة وطنٍ تتناقص أمام عينيه. كانت الأرقام صارخة: 99% من سكان الجنوب صوتوا لصالح الانفصال، لكن خلف تلك النسبة كان يكمن إحساس مرير بالهزيمة لدى الشماليين الذين فقدوا موردهم الأساسي، ودخلوا في نفق مظلم من الانهيار الاقتصادي والتضخم والبطالة. انهارت العملة، تضاعفت الأسعار، وانتشرت الفساد والمحسوبية، أما الجيش، الذي كان يرى في الجنوب ساحة لمجده العسكري، فقد فقد ثقته في قائده عمر البشير، الذي بدا كمن سلّم الوطن قطعة قطعة، في هذا المناخ المضطرب، بدأ البشير يبحث عن وسيلة لحماية سلطته من الداخل لا من الخارج. لم يعد العدو جيوش الجنوب، بل الشعب نفسه الذي يتذمر في الشوارع، والجيش الذي يهمس بالتمرد. .

عام 2013، أصدر البشير قراره الذي سيغيّر مستقبل السودان إلى الأبد: شرعنة ميليشيا الجنجويد وتحويلها إلى قوات الدعم السريع، ومنحها رتبة قوة نظامية تتبع مباشرة لرئيس الجمهورية.

بذلك القرار، أصبح محمد حمدان دقلو، الملقب بـحميدتي، رجل السودان الثاني فعليًا. لم يكن ضابطًا تخرّج من الكلية الحربية كما العادة، بل راعيًا من دارفور صعد من الرمال إلى القصر الرئاسي بفضل الولاء والذهب.

كان البشير يراه حارسه الأمين، لكنه لم يدرك أنه يصنع نظامًا موازياً داخل النظام، جيشًا ينافس الجيش، وسلطة تأكل من سلطته.

منذ ذلك الحين، بدأ زمن حميدتي.

سيطر الرجل على مناجم الذهب في جبل عامر، وأسس شركات خاصة تُهرّب الذهب إلى الإمارات وروسيا.

تحوّل من قائد ميليشيا إلى إمبراطورية مالية مسلحة، تضم مئة ألف مقاتل مدججين بعشرة آلاف سيارة دفع رباعي، ورشاشات متوسطة وثقيلة. كانت قواته تثير الرعب في المدن، لكنها تشتري الولاء في الريف بالمال والغنائم. وبمرور الوقت، لم يعد أحد يجرؤ على مساءلته.

في عام 2017، حاول البشير إصلاح الخطأ بضم الدعم السريع رسميًا للجيش، لكنه كان كمن يحاول إغلاق الباب بعد أن خرج الوحش. أراد موازنة النفوذ، لكن النتيجة كانت تعميق الانقسام. في تلك السنة، وقف البشير في دارفور يُثني على حميدتي أمام الملأ، وقال عبارته الشهيرة: "حميدتي دا ولدي وأنا فخور بيه" — جملة كانت كافية لإذلال كثير من قادة الجيش. لقد أدرك أخيرا أن البشير لم يعد رئيسًا للدولة، بل زعيمًا لتحالف قبلي عسكري.

ثم جاءت سنة 2018، حين انفجرت الثورة. خرجت الجماهير إلى الشوارع تهتف ضد النظام الذي أرهقهم ثلاثين عامًا، والجيش يراقب بصمت، بينما البشير يستنجد بحميدتي ليقمع المتظاهرين. لكن الرجل الذي صنعه لم يعد مطيعًا؛ فقد قرر أن وقت الولاء انتهى، وأن السلطة باتت قريبة.

في أبريل 2019، وعندما سيطر الجيش على الإذاعة وأُعلن سقوط البشير، كان حميدتي أول من بارك البيان، ثم أول من استفاد منه.

تخلى عن سيده، وأقسم الولاء للفريق عبد الفتاح البرهان، الذي صار رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي، فيما نُصّب حميدتي نائبًا له.

هكذا، انتهى عهد البشير ليس بثورة شعبية و خيانة داخلية هندسها النظام نفسه.

لقد أكل البشير من صنع يديه:

ميليشيا أنشأها لحمايته أطاحت به، وجيش انكسر أمام نفوذها، وشعب أنهكته الأزمات فخرج يصرخ طلبًا للحياة.

وبينما كانت الجماهير تهتف في الساحات "حرية.. سلام.. وعدالة"، كان حميدتي يعدّ نفسه لمرحلة جديدة، لا يكون فيها ظلًّا للبشير، بل ظلًّا للدولة ذاتها.

المحور الخامس: المشهد الحالي – تشابك الأزمات وتعقيدات الحرب

أُعلن عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي بقيادة وزير الدفاع عوض بن عوف، لكن الشارع الثائر لم يهدأ، فاستقال الرجل بعد أربعٍ وعشرين ساعة فقط تحت ضغط المظاهرات التي طالبت بحكمٍ مدني. تسلّم عبد الفتاح البرهان المنصب، وجلس إلى جانبه الرجل الذي كان بالأمس حارس البشير، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، نائبًا له. في ولادة لشراكةٍ غير متكافئة بين جيشٍ جمهوريٍّ مهزوز وميليشيا ذهبية مترفة تمتلك السلاح والمال والرجال.

لكن جذوة الثورة لم تخمد بعد.

تجمّع آلاف المعتصمين أمام القيادة العامة للجيش في الخرطوم، يرفعون شعارات “حرية، سلام، وعدالة”، مطالبين بحكمٍ مدني خالص.

ومع تصاعد التوتر، تحوّل الحلم إلى مجزرة.

في يونيو 2019، اقتحمت قوات الجيش والدعم السريع ساحة الاعتصام.

تحدثت تقارير المعتصمين عن مئتي قتيل، بينما قالت بيانات الجيش إنهم خمسةٌ وثمانون.

لكن النهر كان أصدق من البيانات، إذ طفت على مياهه أربعون جثةً بعد يومين، ألقتها القوات في محاولاتٍ بائسة لإخفاء الجريمة.

في ظل هذا المشهد المأزوم، تشكلت حكومة مدنية برئاسة عبد الله حمدوك، لتبدأ تجربة الحكم المختلط: مجلس سيادة من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين وعضو توافقي، يرأسه البرهان ويتولّى حميدتي نيابته.

لكن، كما هي عادة الأنظمة الانتقالية الهشة، كانت هذه الصيغة أشبه ببيتٍ من زجاج فوق رمادٍ مشتعل.

لم تكن هناك ثقة، ولا حدود واضحة للسلطة.

في العلن، كانت الشراكة بين الجيش والدعم السريع ضرورة وطنية، أما في الخفاء، فكانت حربًا مؤجلة بين رجلين يحمل كلٌّ منهما مشروعًا مختلفًا للسودان.

بحلول عام 2021، انفجرت الأزمة.

نفّذ البرهان وحميدتي معًا انقلابًا على حكومة حمدوك، واعتُقل الوزراء، وتجمّد حلم المدنيين.

خرج الناس إلى الشوارع من جديد، لتُعاد مشاهد ديسمبر 2018 بصورةٍ أشد قسوة وبعد أسابيع من الغضب، أعيد حمدوك إلى منصبه بتسويةٍ هشة، ثم استقال لاحقًا معلنًا أن الجيش كبّل يديه، فانسحب وهو يدرك أن الدولة لم تعد تعرف من يحكمها فعلاً.

عاد البرهان وحميدتي إلى المشهد الثنائي القديم، كملكين متنافرين على عرشٍ واحد لكن ما جمعهما في البداية لم يكن الولاء، بل الخوف — خوف البرهان من فقدان السيطرة، وخوف حميدتي من أن يُبتلع داخل المؤسسة العسكرية.

وعندما بدأ الحديث عن دمج قوات الدعم السريع في الجيش، انكشفت الهوة بينهما. كان البرهان يرى الدمج ضرورةً وطنية لإنهاء فوضى السلاح، بينما اعتبره حميدتي حكمًا بالإعدام السياسي. فهو لم يعد مجرد قائد ميداني، صار رجل أعمالٍ حربي يمتلك مناجم الذهب في دارفور، وشبكات تهريبٍ تمتد إلى الإمارات وروسيا. كيف يعود إلى الانضباط العسكري بعد أن صار له اقتصادٌ موازٍ ودولةٌ خفية؟

في المقابل، بدأ كل طرفٍ يحشد حلفاءه:

الجيش السوداني مدعومٌ من مصر والسعودية، باسم حماية وحدة السودان ومنع انهياره، أما حميدتي، فقد نسج علاقاتٍ مع الإمارات وروسيا والاتحاد الأوروبي، مقابل الذهب، وخطوط تهريب المهاجرين من دارفور إلى ليبيا فأوروبا.

وبينما كان السودان يغلي، كان العالم يتعامل مع هذا البلد كمنجمٍ مفتوحٍ على الصفقات.

ثم جاءت الشرارة الكبرى في أبريل 2023.

في منتصف رمضان، تحركت قوات الدعم السريع نحو قصر البرهان في الخرطوم، في محاولةٍ للقبض عليه. اشتبكت القوات في معركةٍ خاطفة سقط فيها خمسةٌ وثلاثون قتيلاً، ونجا البرهان بأعجوبة، في ذلك اليوم، لم يعد الخلاف شخصيًا بين الرجلين، و تحوّل إلى حربٍ أهلية مفتوحة بين جيشٍ نظامي ودولةٍ داخل الدولة.

سرعان ما تمددت المواجهات إلى المدن الكبرى،سيطر حميدتي على أحياء العاصمة، ونهبت قواته مخازن الدولة، وارتكبت انتهاكاتٍ وعمليات اغتصاب ونهبٍ واسعة، لكن الجيش أعاد ترتيب صفوفه بعد أشهر، واستعاد بعض المناطق في الشمال والشرق، لتدخل البلاد في حرب استنزافٍ طويلة، كانت السماء تمطر قذائف، والمستشفيات تُقصف، والملايين يُهجّرون قسرًا.

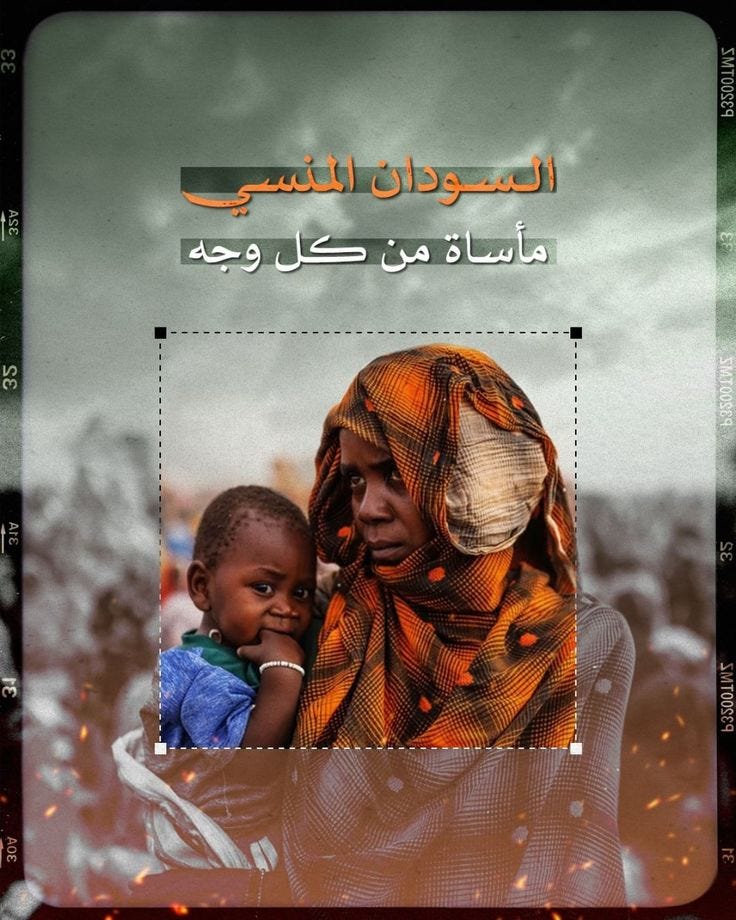

حتى مايو 2024، كان أكثر من ستة ملايين سوداني قد تركوا بيوتهم، نصفهم فرّ إلى مصر وتشاد وجنوب السودان، تُركت الخرطوم مدينةً للأشباح، والفاشر ميدانًا لجريمةٍ لا تشبه إلا نفسها: مذابح، حرق، واغتصاب جماعي وتهجير عرقي.

أما السيطرة، فكانت مقسّمة:

الجيش يمسك بالشرق والشمال، بينما قوات الدعم السريع تهيمن على الغرب، خصوصًا إقليم دارفور الغني بالذهب واليورانيوم، وببوابته الكبرى للهجرة غير الشرعية. صار السودان فعليًا دولتين متناحرتين تتقاسمان الخراب.

والعالم، كعادته، يكتفي بالتصريحات والقلق العميق، فيما يُستنزف البلد العريق بين شهوة السلطة وسماسرة الثروات.

الخاتمة:تحليل الوضع الراهن في السودان

ما يحدث في السودان اليوم ليس مجرد صراعٍ بين جيشٍ نظامي وميليشيا متمرّدة، بل هو انفجار تاريخي لبنية دولة لم تُبنَ على أسس راسخة منذ الاستقلال. الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 لم تأتِ من فراغ؛ إنها نتيجة تراكمات عقود من الانقلابات، وتوريث السلطة عبر القوة، وتسييس الهوية، وانقسام الثروة بين المركز والأطراف. ولهذا، يمكن القول إنّ الدولة السودانية وصلت إلى لحظة انهيارها الذاتي — لحظة كشفٍ لما كان مستورًا تحت سطح التوازنات الهشّة.

في المشهد الراهن، الجيش والدعم السريع يمثلان وجهين لعملة واحدة: كليهما خرج من رحم نظام البشير، وكلاهما يسعى لاحتكار الدولة بدلاً من بنائها. لكنّ الفرق أن الجيش يمتلك شرعية الدولة التقليدية، بينما يمتلك الدعم السريع شرعية القوة الميدانية والثروة (خاصة الذهب). هذا التناقض جعل البلاد رهينة لصراع النفوذ لا لصراع المبادئ كما وضح سابقا حيث لم يعد السؤال : “من يحكم السودان؟” صار: “هل بقي ما يمكن حكمه أصلاً؟”، الكارثة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوداني، مرآة لتفكك البنية السياسية والأخلاقية في الإقليم والعالم. ملايين النازحين والجوعى لا يجدون سوى صمت دولي بارد، لأنّ السودان بالنسبة للكثيرين ليس سوى موردٍ أو ورقة ضغطٍ في لعبة المصالح. ومع كل يومٍ يمر، يتعمق الانقسام الاجتماعي والمناطقي، خصوصًا في دارفور، حيث يُعاد إنتاج مأساة التطهير العرقي أمام أنظار العالم، في تكرار مأساوي لتاريخٍ لم يتعلم أحدٌ منه شيئًا.

اقتصاديًا وسياسيًا، تحوّل السودان إلى ساحة تنافس مفتوح بين قوى إقليمية تبحث عن الذهب والموانئ والنفوذ. فالدعم السريع مدعومٌ من الإمارات وروسيا وبعض القوى التي ترى في حميدتي شريكًا في تجارة الذهب والموانئ، بينما يجد البرهان سندًا في القاهرة التي تخشى فوضى الحدود وسقوط الدولة تمامًا. وهكذا، بات القرار السوداني موزعًا بين عواصم متعددة، بينما تتآكل السيادة من الداخل قبل الخارج.

إنّ مأساة السودان اليوم لا تكمن فقط في الدمار المادي، بل في الضياع الرمزي لدولةٍ كانت تملك كل مقومات النهوض. فمن بلاد الحضارات القديمة على ضفاف النيل، إلى دولةٍ ممزقة بفعل السلاح والطموح الشخصي. وإن استمر هذا الصراع دون حل سياسي شامل، فإنّ السودان مهدد بالتحول إلى سلسلة من الدويلات المتناحرة،

لكن رغم كل هذا الظلام، تبقى المعادلة الحقيقية في يد السودانيين أنفسهم. فالتاريخ أثبت أن هذا الشعب، الذي أسقط الديكتاتوريات بصدورٍ عارية، قادرٌ على إعادة بناء وطنه إن وُجدت قيادة صادقة، ومشروع وطني يضع الإنسان قبل السلاح. لأنّ السودان، في جوهره، ليس صراعاً على الحكم، بل بحثٌ طويل عن وطنٍ لم يكتمل بعد.

مصادر و توصيات:

Identity, Citizenship, and Violence in Sudan by Amir Idris:

https ://www.jstor .org /stable/41475022

SUDAN: FROM CONFLICT TO CONFLICT

South Sudan: From Independence to a Detrimental Civil War by REEM OMER

The Challenges of Building Peace in South Sudan:

https ://www.jstor .org /stable/26445829

The Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD): Ethiopia, Egypt and Sudan push for cooperation

حين نتأمل جذور هشاشة السودان الحديثة، نجد أن الخيوط لا تقود فقط إلى ما بعد الاستقلال، بل تعود إلى لحظةٍ دقيقة في التاريخ — يوم فُرضت عليه اتفاقية الحكم الثنائي المصري البريطاني عام 1899، التي كانت في حقيقتها حكمًا بريطانيًا خالصًا تُديره لندن عبر واجهة مصرية. فمصر حينها لم تكن دولة ذات سيادة، بل كانت تحت الاحتلال البريطاني نفسه، لتصبح شريكةً اسمية في استعمارٍ لم تكن تملك فيه إلا الاسم، رفرف العلمان البريطاني والمصري فوق الخرطوم، لكن القرار الحقيقي كان في يد الحاكم العام البريطاني، الذي مُنح صلاحيات مطلقة مدنية وعسكرية. أما مصر، فقد اكتفت بدفع تكاليف الإدارة، في استعمارٍ غريبٍ من نوعه: تحتله دولة وتدفع تكلفته دولة أخرى، كان اللورد كرومر، مهندس الاتفاقية، يعرف تمامًا أن بريطانيا لا تريد ضم السودان رسميًا لتجنب عبءٍ مالي جديد، لكنها أرادت السيطرة عليه فعليًا، لأنه ببساطة يقع في قلب شرايين الإمبراطورية: طريق النيل، والذهب، والبحر الأحمر.

ذلك النمط من السيطرة — عبر الواجهات والاتفاقيات — صار لاحقًا نموذجًا مكررًا في أنحاء إفريقيا والعالم العربي، حيث تُدار الدول من بعيد وتُترك الأنظمة المحلية لتتحمل اللوم.

والأدهى أن بريطانيا، بعد الحرب العالمية الثانية، حين وعدت مستعمراتها بالتحرر، دعمت التيارات التي تضمن بقاء نفوذها حتى بعد رحيلها. فقد لعبت على وتر الخلاف بين الاتحاديين (أنصار الوحدة مع مصر) والاستقلاليين (أنصار الاستقلال التام)، لتصنع انقسامًا داخليًا دائمًا في الوعي السياسي السوداني، تمامًا كما زرعت في أماكن أخرى بذور صراعات لم تندمل حتى اليوم. أزمة 1924 كشفت اللعبة حين اغتيل الحاكم العام “لي ستاك” في القاهرة، استغلت بريطانيا الحادث لطرد الجيش المصري من السودان. تأكيدًا على أن مصر ليست شريكة في الحكم بل أداة مؤقتة فيه. ومع اندلاع “ثورة 24” بقيادة علي عبد اللطيف، اكتشفت بريطانيا أن السودان بدأ يكوّن وعيه السياسي المستقل — وهو ما حاولت إجهاضه بالقمع والنفي والوصاية.

من هنا، تحولت الإدارة الاستعمارية إلى مختبر اجتماعي: تُقسم البلاد، تُراقب القبائل، وتُدار الطوائف كأحزاب قبلية، في سياسةٍ تشبه ما نراه اليوم في دولٍ أُعيد إنتاجها وفق النموذج ذاته — دولٍ تُحكم عبر الانقسام لا عبر الوحدة، وعبر التبعية الاقتصادية لا السيادة الوطنية. لقد استخدمت بريطانيا السودان كما تستخدم القوى الكبرى اليوم بعض الدول الهشة: ممرًا لمواردها، وسوقًا لمنتجاتها، وموقعًا استراتيجيًا يُدار دون ضجيج احتلالٍ مباشر.

ومثلما تُستخدم اليوم شركات أو جيوش بالوكالة لخدمة مصالحٍ أكبر، استخدمت بريطانيا الحكم الثنائي كواجهةٍ أنيقة لاستعمارٍ فعليٍّ كامل.

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، وحين اضطرت إلى الوفاء بوعد تقرير المصير، تركت مجتمعًا منقسمًا بين ولاءاتٍ دينية وطائفية وسياسية. كان الاستقلال السوداني عام 1956 ثمرةً لمخاضٍ طويلٍ من النضال، لكنه جاء على أرضٍ مزروعة بالألغام التي غرسها الحكم الثنائي: سلطة مركزية ضعيفة، نخبة متصارعة، وحدود رسمها المستعمر بيده.

ولهذا، حين ننظر اليوم إلى مشهد الحرب الأهلية المشتعلة منذ 2023، يصعب تجاهل التشابه: ما زالت القوى الخارجية تمسك بخيوط اللعبة، وما زال السودان يدفع ثمن كونه منزلًا شُيّد على خريطةٍ لم يرسمها أبناؤه.

انا سوداني و اشكرك على ذلك و رفع صوتنا على اقل منذ 2023 بداية حرب وسط قذائف و دماء اطفال و نساء كان سودان منسيا حتى الان اصبح عالم يرى حول ما يحصل و هذا شئ جيد

مقال جميل وثري ابدعتِ

لكن لماذا لم تذكري أيضا ان من أكبر أسباب سقوط البرهان كان التدهور الاقتصادي و ارتفاع الأسعار و هذا سبب أيضا لقيام شعلة المظاهرات ثانيه الحرب لم تبدأ تحديد في منتصف رمضان بل فب ايامه الاخيره

مقال رائع لكن شعرت بعدم التطرق الكافي لاضرار الحرب لنشر الوعي بما يحدث