كيف تحوّلت إيران من أحد أعرق الحضارات في التاريخ إلى دولة تعاني من العزلة الدولية؟

من بلاد فارس التي كانت يومًا قلبًا نابضًا للثقافة والتقدّم، إلى دولة ترتبط في الذهن الحديث بالقمع الديني، العقوبات الاقتصادية، والمواجهات المستمرة مع الغرب. لفهم هذا التحوّل الجذري، علينا أن نرجع بالزمن ونرصد سلسلة من التحولات السياسية والاجتماعية، التي قادت إيران من الليبرالية إلى الثيوقراطية، ومن الحلم بالتقدّم إلى واقع الحصار.

تغريب الشاه وبذور الانقسام

بعد نهاية الحرب العالمية الأولى وسقوط الدولة العثمانية، دخل العالم الإسلامي في مرحلة من التخبط السياسي والفراغ الديني. تركيا، وريثة الخلافة، اختارت طريقًا مفاجئًا للجميع قاد مصطفى كمال أتاتورك ثورة علمانية جذرية ألغت الخلافة، وفرضت نمطًا غربيًا في الحكم والمجتمع، فباتت تركيا نموذجًا جديدًا لدولة حديثة في نظر بعض القادة في المنطقة.

في الجهة الشرقية من العالم الإسلامي، كانت إيران تتابع هذه التحولات عن كثب. وكان الملك الإيراني آنذاك، رضا شاه بهلوي، متأثرًا إلى حد كبير بما فعله أتاتورك. رأى أن مفتاح النهوض يكمن في كسر سطوة الدين على المجتمع، فبدأ حملة إصلاحات واسعة النطاق تستهدف كل مظاهر التدين التقليدي. منع ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، بل وصل الأمر إلى منع بيعه في الأسواق، وكأن قطعة قماش باتت تهدد مستقبل الدولة.

كما استهدفت سياساته المدارس الدينية، والزوايا، والحوزات العلمية، فتم تقليص دور رجال الدين في الحياة العامة، وتهميش الخطاب الإسلامي لصالح تبنّي هوية قومية فارسية تغازل الغرب. لكن هذه الإجراءات، وإن أُعجبت بها النخب في طهران وبعض المدن الكبرى، قوبلت برفض واسع في القرى والأرياف، حيث ظلت الروح الدينية راسخة والهوية الإسلامية أكثر حضورًا من أي هوية تقدمية مصطنعة.

نساءٌ يُلوّحن للرئيس الفرنسي شارل ديغول خلال زيارته لطهران.

هذا التوتر بين مركز الدولة العلماني والأطراف المحافظة لم يكن مجرد خلاف فكري، بل كان بذرة الانقسام الكبير الذي سيتحول لاحقًا إلى ثورة شاملة على النظام نفسه.

مع بداية الأربعينيات، وفي خضم الحرب العالمية الثانية، أصبحت إيران محط أطماع القوى العظمى. موقعها الجغرافي الحيوي وثروتها النفطية جعلاها هدفًا استراتيجيًا للطرفين المتحاربين. رأى هتلر في إيران حليفًا محتملاً، فبدأ بمغازلة النظام الإيراني برسالة تحمل بُعدًا عرقيًا: الألمان والإيرانيون ينحدرون حسب بعض النظريات العرقية القديمة من العرق الآري ذاته. هذه الرسالة وجدت صدى لدى بعض القوميين الإيرانيين، وبدأت العلاقات بين الطرفين تأخذ طابعًا من التقارب الاقتصادي والثقافي.

لكن هذا التقارب لم يمرّ مرور الكرام. بريطانيا والاتحاد السوفيتي، وهما خصمان مباشران لألمانيا، شعرا بالخطر. فوجود حكومة متعاطفة مع النازيين في دولة تمتلك هذا الموقع الجغرافي، وتتحكم بممر حيوي لإمدادات النفط، أمرغير مقبول. في عام 1941، قرر الحلفاء التدخل عسكريًا غزت القوات البريطانية من الجنوب، والسوفييت من الشمال، وتم خلع رضا شاه بهلوي بالقوة. ثم نُصّب ابنه محمد رضا شاه على العرش، ملكًا شابًا وضعيفًا، أقرب إلى أداة بيد البريطانيين منه إلى حاكم فعلي.

بهذا التدخل العنيف، أصبحت إيران من جديد تحت وطأة نفوذ القوى الأجنبية، وبدأت مرحلة جديدة من الصراع على السيادة والاستقلال، مرحلة ستتجلى لاحقًا بشخصية محورية في التاريخ الإيراني محمد مصدق.

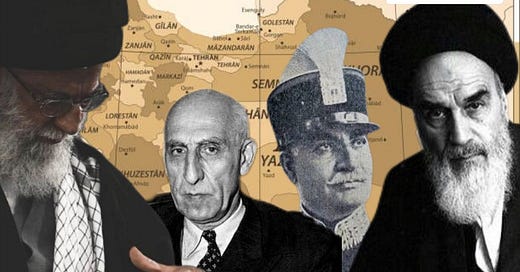

مصدق والانقلاب الغربي

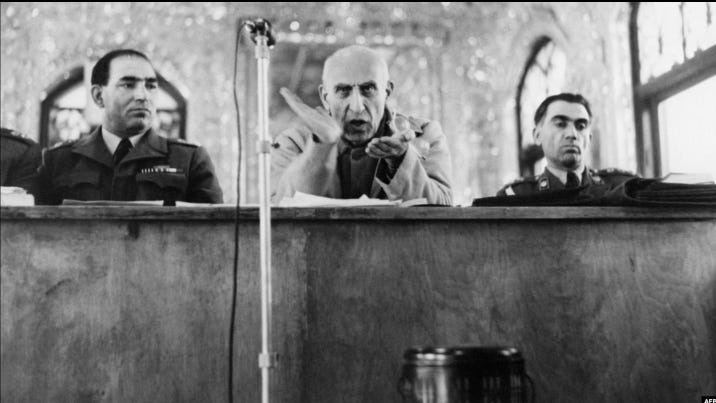

في خمسينيات القرن الماضي، برزت شخصية وطنية فريدة من نوعها في تاريخ إيران الحديث: محمد مصدق. كان رجل قانون ومثقفًا نزيهًا، حمل على عاتقه قضية استعادة السيادة الوطنية، خصوصًا على ثروة إيران النفطية، التي كانت تحت سيطرة شركة النفط البريطانية-الإيرانية BP

رأى مصدق أن هذا الاحتكار البريطاني يمثل شكلًا جديدًا من الاستعمار الاقتصادي، فقاد حملة سياسية شرسة من أجل تأميم النفط، وهو ما تحقق فعلًا عام 1951، في خطوة أثارت فخر الإيرانيين، وقلق الغرب.

لكن هذا القرار، رغم شعبيته محليًا، لم يُعجب بريطانيا ولا حليفتها الولايات المتحدة. فقد شعرت لندن أن مصالحها في خطر، بينما رأت واشنطن في مصدق زعيمًا مستقلًا أكثر من اللازم في خضم الحرب الباردة. وهنا بدأت حملة تشويه ممنهجة ضده، وصلت إلى حد نشر شائعات عن يهوديته لتقليب الشعب عليه، في مجتمع لا تزال بعض حساسياته الدينية حاضرة بقوة. وفي الخفاء، بدأت الاستخبارات البريطانية والأمريكية بالتخطيط للإطاحة به.

في عام 1953، تم تنفيذ عملية سرية عُرفت باسم عملية أجاكس، دعمت فيها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) انقلابًا عسكريًا ضد مصدق، وأُعيد الشاه إلى الحكم بسلطات مطلقة. لم تعترف الولايات المتحدة بهذه العملية إلا بعد ستين عامًا، حين كشفت وثائق رسمية عام 2013 مسؤوليتها عن الانقلاب. وهكذا، قُتل الحلم الديمقراطي في مهده، وتم وأد أول محاولة حقيقية للاستقلال السياسي والاقتصادي في إيران المعاصرة.

بعد الإطاحة بمصدق، عاد محمد رضا شاه إلى الحكم بثقة ودعم من الغرب، خصوصًا الولايات المتحدة، التي رأت فيه حليفًا ثابتًا ضد المدّ السوفييتي. شرع الشاه في تنفيذ مشروع تحديث ضخم، حاول من خلاله أن يجعل من إيران وجهًا حضاريًا جديدًا في الشرق الأوسط. شُيدت ناطحات السحاب في طهران، وانتشرت دور السينما، وتحوّلت العاصمة إلى نسخة شرق أوسطية من العواصم الأوروبية، حتى لقّبها البعض بـباريس الشرق.

لكن خلف هذه الواجهة المتلألئة، كانت البلاد تمور بتناقضات حادة. ففي حين انغمست النخبة المدينية في أنماط حياة غربية، ظلّت الأرياف والطبقات الفقيرة تعيش في عزلة وفقر، متمسكة بقيمها الدينية وهويتها الإسلامية. وقد ساهم هذا الانقسام الاجتماعي في خلق فجوة هائلة بين السلطة والشعب. لم تكن القضية قضية فقر فقط، بل قضية هوية .

خوفًا من تصاعد المعارضة، أنشأ الشاه جهازًا أمنيًا رهيبًا بمساعدة أمريكية، يُدعى السافاك، أوكلت له مهمة ملاحقة واعتقال أي صوت معارض. كانت السافاك بمثابة عين السلطة في كل مكان، وامتدت ذراعها لتطال الطلاب، ورجال الدين، والمثقفين. وفي هذا المناخ الخانق، بدأت بعض الشخصيات الدينية في الظهور، من أبرزهم رجل دين اسمه روح الله الخميني، الذي سرعان ما تحوّل إلى رمز للمقاومة الدينية والسياسية ضد النظام.

ثورة الخميني وتحوّل الهوية

في قلب هذا التوتر الاجتماعي والسياسي، برز رجل الدين روح الله الخميني، الذي انتقد علنًا سياسات الشاه، خصوصًا تغريبه للمجتمع الإيراني، وقمعه لمظاهر التدين، وتبعيته للغرب. خطبه النارية، التي كانت تُسجّل على أشرطة كاسيت وتُهرّب إلى الداخل، أصبحت وسيلة تعبئة فعالة، خاصة في ظل الرقابة المشددة التي فرضها نظام السافاك.

الخميني لم يكن مجرد رجل دين تقليدي، بل كان يملك خطابًا سياسيًا عقائديًا مؤثرًا. أدان العلاقة الوثيقة بين الشاه وإسرائيل، وانتقد النفوذ الأمريكي في إيران، ودعا إلى إقامة نظام إسلامي يحكم بالشريعة ويقطع كل أشكال التبعية للغرب. مع تصاعد تأثيره، قرر النظام نفيه إلى تركيا، ثم العراق، ثم في النهاية إلى فرنسا، حيث فتحت له باريس أبوابها، وسمحت للإعلام العالمي بإجراء مقابلات معه، تحوّل بعضها إلى أدوات دعائية قوية ضد الشاه.

في عام 1971، وبينما كانت البلاد تعيش أزمات اقتصادية، نظم الشاه احتفالاً فخمًا بمناسبة مرور 2500 عام على تأسيس الإمبراطورية الفارسية، في مدينة برسيبوليس التاريخية. أنفق مبالغ طائلة، ودعا ملوك العالم وزعماءه إلى عشاء فاخر في قلب الصحراء، على أمل استعادة مجد إيران القديم وإقناع الغرب بمكانته. لكن هذه البذخيات زادت من نقمة الفقراء، الذين رأوا في ذلك تجاهلاً لمعاناتهم، وإهانة لهم وهم يرزحون تحت أعباء الفقر والبطالة.

بعد هذا الحدث مباشرة، ألقى الخميني خطابًا مسجلاً هاجم فيه الشاه بشدة، ودعا الشعب للثورة عليه. صارت شرائطه تُوزّع في كل حي، والمساجد تحولت إلى مراكز تعبئة جماهيرية. ثم انفجرت المظاهرات، وبدأ النظام يفقد السيطرة تدريجيًا.

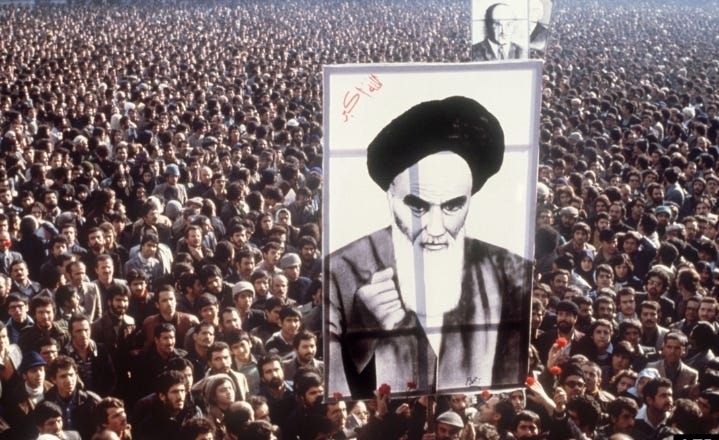

مع اتساع رقعة الاحتجاجات، وانضمام شرائح واسعة من المجتمع الإيراني من الطلاب إلى العمال، ومن رجال الدين إلى المثقفين بدأ نظام الشاه يتهاوى بسرعة. الأجهزة الأمنية فقدت سيطرتها، والجيش نفسه بدأ ينقسم. عدد من الوزراء أعلنوا استقالاتهم، وبعض الجنرالات بدأوا يُبدون تعاطفهم مع الشارع. تحت هذا الضغط المتزايد، لم يجد الشاه بدًا من الهروب إلى مصر في يناير 1979، منهياً بذلك أربعة عقود من حكم عائلة بهلوي.

بعد 14 عامًا في المنفى، عاد الخميني إلى إيران على متن طائرة فرنسية، واستُقبل استقبال الأبطال. الجماهير كانت تهتف باسمه، والآلاف احتشدوا في الشوارع، وكأن إيران بأكملها تسلّمت زمامها من جديد. لم تكن العودة مجرد رمزية، بل كانت إعلانًا عن ولادة نظام جديد.

لكن الجمهورية الإسلامية التي وعد بها الخميني لم تكن ديمقراطية. فالرجل الذي انتقد الشاه على ديكتاتوريته، سرعان ما أعلن أن الديمقراطية حرام، وبدأ في تأسيس دولة تقوم على الولاية المطلقة للفقيه. كل من عارض هذا التوجه وُصف بأنه عدو للّه، وبدأت موجة من التصفيات والإعدامات بحق اليساريين، الليبراليين، والوطنيين الذين شاركوا في الثورة لكن لم يوافقوا على احتكار رجال الدين للسلطة.

الثورة، التي بدأت بشعارات الحرية والعدالة، تحولت بسرعة إلى دولة عقائدية مغلقة. تم فرض الحجاب، إغلاق الصحف المعارضة، وقُطعت علاقات إيران مع معظم دول الغرب، لتدخل البلاد مرحلة جديدة عنوانها: عزلة دولية وصدام دائم مع الخارج.

بعد انتصار الثورة الإسلامية وتولي الخميني السلطة، كانت العلاقة مع الولايات المتحدة تسير نحو الانهيار الكامل. لكن الشرارة التي فجرت القطيعة التامة جاءت عندما دخل الشاه السابق إلى أمريكا لتلقي العلاج، رغم اعتراض طهران. بالنسبة للخميني وأنصاره، كان هذا الفعل بمثابة حماية للعدو، بل وتهديدًا بإمكانية التخطيط لانقلاب جديد من الخارج، كما حدث مع مصدق في الخمسينيات.

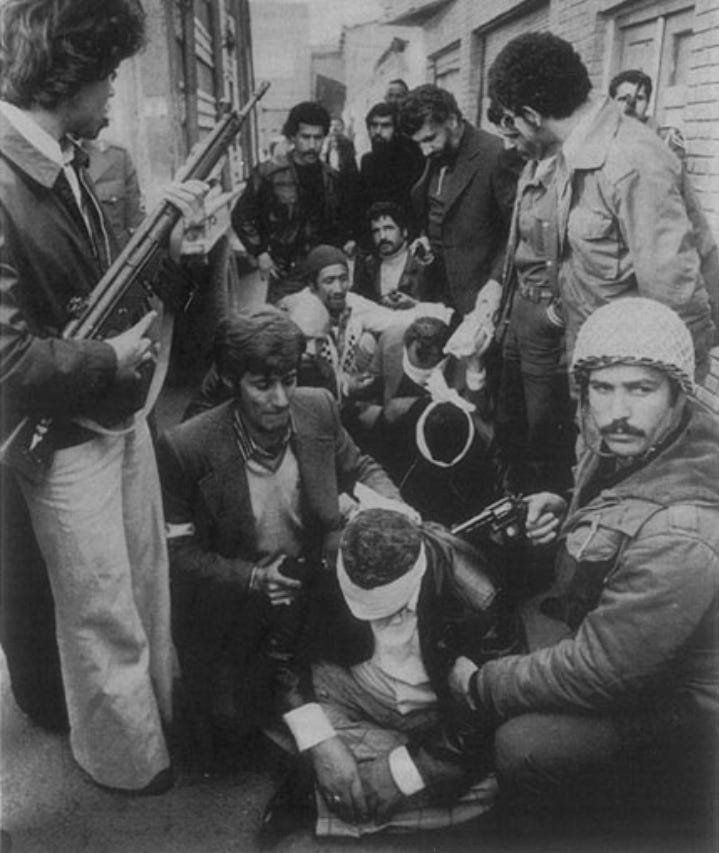

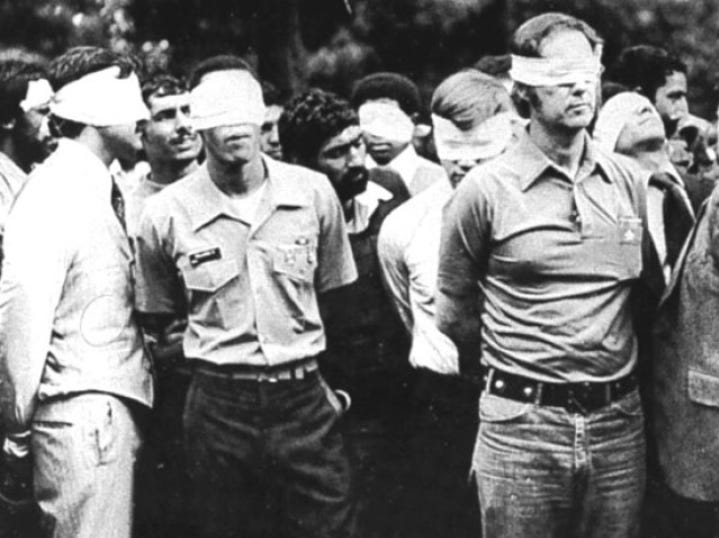

في نوفمبر 1979، اقتحم طلاب إيرانيون غاضبون مقر السفارة الأمريكية في طهران، واحتجزوا أكثر من 50 موظفًا ودبلوماسيًا رهائن. مشهد الأمريكيين المعصوبي الأعين، وقد ظهروا على شاشات التلفزيون، أشعل الرأي العام العالمي، واعتُبر إهانة غير مسبوقة للولايات المتحدة.

جنّ جنون امريكا ، فقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع طهران، وفرضت عقوبات اقتصادية خانقة على إيران. كما أمر الرئيس الأمريكي جيمي كارتر بعملية عسكرية سرية لتحرير الرهائن، عُرفت باسم عملية مخلب النسر، لكنها فشلت فشلًا ذريعًا .

بعد 444 يومًا من التوتر الدولي، تم الإفراج عن الرهائن بوساطة جزائرية، لكن الجراح الدبلوماسية لم تلتئم. ومنذ تلك اللحظة، دخلت العلاقات الإيرانية الأمريكية نفقًا مظلمًا لم تخرج منه حتى اليوم. فقد ترسخ في أذهان الغرب أن إيران أصبحت دولة ثورية خارجة عن النظام العالمي، مستعدة لمواجهة كل من يخالفها... بالعقيدة أولًا، وبالقوة إن لزم الأمر.

من الحرب إلى العزلة

بعد أشهر فقط من إعلان الجمهورية الإسلامية، وجدت إيران نفسها تخوض حربًا طويلة ومرهقة مع جارتها العراق. بدأ الصراع في عام 1980 بسبب نزاع حدودي قديم في منطقة شط العرب، لكن خلفياته الأعمق كانت سياسية واستراتيجية كان صدام حسين يرى أن النظام الجديد في طهران هشّ، وأن اللحظة مواتية لتوجيه ضربة تمنع تصدير الثورة إلى دول الجوار.

ورغم المفاجأة، صمدت إيران، بل وحوّلت الحرب إلى أداة تعبئة داخلية تحت شعار الدفاع المقدّس. أُرسل مئات الآلاف من المتطوعين إلى الجبهة، وصُوّرت الحرب على أنها معركة بين الإسلام الأصيل والكفر العالمي. في المقابل، حصل العراق على دعم واسع من الولايات المتحدة، والاتحاد السوفيتي، ودول الخليج، الأمر الذي عزز شعور الإيرانيين أن العالم بأسره يقف ضدهم.

الحرب دامت ثماني سنوات، وانتهت دون منتصر واضح، لكنها خلّفت جراحًا عميقة في جسد إيران. الاقتصاد انهار، والبنية التحتية دُمّرت، والبلاد خرجت من الحرب أكثر انعزالًا من أي وقت مضى. بينما كانت الدول تنخرط في مشاريع ما بعد الحرب الباردة، كانت إيران تغلق على نفسها الباب، مقتنعةً بأن المنفى، الحرب، والعقوبات هي ضريبة التمسك بالثورة

هذه الحرب لم تكن مجرد نزاع حدودي، بل كانت محطة مفصلية زادت من عزلة إيران الدولية، ورسّخت صورة الدولة التي تخاصم الجميع، وتُعرّف نفسها من خلال من يقف ضدها

لامن يتحالف معه.

في عام 1989، توفي آية الله الخميني، تاركًا وراءه دولة جريحة من الحرب، لكنها متمسكة بمشروع الثورة الإسلامية. لم يكن واضحًا ما إذا كانت إيران ستُراجع مسارها بعد رحيل القائد المؤسس، لكن ما حدث كان العكس تمامًا. تم تعيين علي خامنئي، وهو رجل دين أقل شعبية وتأثيرًا من سلفه، كـولي فقيه، أي القائد الأعلى للجمهورية. لكنّ نفوذه لم يكن ليستقر لولا جهاز الدولة الحقيقي الحرس الثوري.

خلال الحرب العراقية الإيرانية، توسع الحرس الثوري بشكل هائل، ليصبح جيشًا موازيًا للجيش الرسمي، لكنه أكثر ولاءً للعقيدة من للدولة. ومع نهاية الحرب، لم يتم تفكيكه، بل تم منحه سلطات سياسية واقتصادية وأمنية ضخمة، حتى بات بمثابة الدولة داخل الدولة. من خلاله، تم قمع الحركات الإصلاحية، والتحكم في الإعلام، والسيطرة على أهم مفاصل الاقتصاد.

صعود خامنئي تزامن مع تزايد العداء للغرب، ومحاولات حثيثة لتوسيع نفوذ إيران في المنطقة عبر دعم جماعات مسلحة موالية لها في لبنان، سوريا، العراق، واليمن. هذا التوجه، الذي اعتبره النظام امتدادًا لتصدير الثورة، زاد من توتر علاقاتها مع دول الخليج، والولايات المتحدة، وحتى أوروبا.

دخلت إيران عصرًا جديدًا من الحذر والانغلاق، لم تعد فيه ثورة فقط، بل قوة أمنية مؤدلجة، تتحكم ف

يها شبكة معقّدة من رجال الدين، والحرس الثوري، والمؤسسات العقائدية. وفي ظل هذا المشهد، بدأت العقوبات الدولية تتوسع، وصارت صورة إيران ترتبط أكثر بالتدخلات الإقليمية، وقمع الحريات، ومحاولات امتلاك السلاح النووي.

منذ تسعينيات القرن الماضي، بدأت إيران بتوسيع نفوذها في العالم العربي، تحت شعار نصرة المستضعفين، لكنها عمليًا كانت تسعى إلى تصدير نموذج الثورة الإسلامية خارج حدودها. لم تكن هذه التدخلات علنية دائمًا، بل اتخذت شكل دعم جماعات مسلحة، وتكوين ميليشيات مذهبية، وتمويل إعلام موجّه يخدم سردية دينية وسياسية تصب في مصلحة طهران.

في لبنان، دعمت إيران تأسيس حزب الله، الذي تحوّل لاحقًا إلى قوة عسكرية تفوق الجيش اللبناني في التسليح والتنظيم، وبات أداة استراتيجية بيدها في وجه إسرائيل والغرب. في العراق، بعد الغزو الأمريكي عام 2003، استغلت إيران الفراغ السياسي لتزرع نفوذها داخل الحكومة والبرلمان والميليشيات الشيعية، مما جعل بغداد تدور في كثير من الأحيان في فلك القرار الإيراني.

أما في سوريا، فقد لعبت طهران دورًا محوريًا في دعم نظام بشار الأسد خلال الثورة السورية، وقدّمت له دعمًا ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا واسعًا، عبر ميليشيات طائفية تم جلبها من العراق ولبنان وأفغانستان. وسوّقت ذلك على أنه "دفاع عن محور المقاومة"، بينما رأى الكثيرون أنه اصطفاف طائفي ضد إرادة الشعوب.

وفي اليمن، دعمت إيران جماعة الحوثي بالسلاح والتدريب، في مواجهة الحكومة اليمنية المدعومة من التحالف العربي. هذا التدخل تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وزاد من التوترات مع دول الخليج، خاصة السعودية التي أصبحت تعتبر إيران عدوًا إقليميًا مباشرًا.

عبر هذه التدخلات، رسخت إيران صورتها كدولة لا تحترم سيادة الدول، وتتعامل مع المنطقة كساحة نفوذ مذهبي. لم تكن القضية قضية مبادئ، بقدر ما كانت إعادة تشكيل توازنات المنطقة لصالح نظام لا يزال يؤمن أن ثورته لم تنته بعد، وأن حدودها لا تُرسم بالجغرافيا، بل بالأيديولوجيا.

شعب يتململ... ونظام يشتد

منذ أوائل الألفية، أصبح البرنامج النووي الإيراني محورًا للصراع بين طهران والغرب. في الظاهر، كانت إيران تؤكد أن مشروعها النووي سلمي بحت، يهدف لإنتاج الطاقة ومواكبة التقدم العلمي. لكن الشكوك الدولية كانت عميقة، خاصة بسبب السرية التي أحاطت ببعض منشآتها النووية، مثل مفاعل نطنز وفوردو، وبسبب مواقفها العدائية تجاه إسرائيل وأمريكا، التي غذّت المخاوف من امتلاك سلاح نووي في المستقبل.

بدأت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات اقتصادية مشددة شملت القطاع النفطي، المعاملات البنكية، وحتى استيراد الأدوية، مما أدى إلى انهيار الريال الإيراني وارتفاع التضخم وتفاقم معاناة الشعب. ومع كل جولة مفاوضات، كانت الثقة تتآكل، فإيران ترى أن الغرب لا يحترم التزاماته، بينما يرى الغرب أن إيران تلعب على حافة التخصيب الخطير.

في عام 2015، تم توقيع الاتفاق النووي (JCPOA) بين إيران والدول الكبرى، في محاولة لإيجاد مخرج دبلوماسي. وبموجبه، خففت العقوبات مقابل تقليص إيران لبرنامجها النووي. لكن الاتفاق لم يصمد طويلًا؛ ففي عام 2018 انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق، وأعاد فرض عقوبات أشد، لترد إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم والتهديد بتوسيع برنامجها.

هذا الشد والجذب جعل إيران تبدو أمام العالم كدولة تتلاعب بمصير الاستقرار العالمي، ومستعدة للرهان النووي كوسيلة ضغط سياسي. وبالنسبة للكثير من الدول، لم تعد إيران مجرد نظام ديني أو ثوري، بل أصبحت عامل تهديد دائم، يصعب الوثوق به، ويصعب التنبؤ بردود فعله.

في سبتمبر 2022، انفجرت موجة احتجاجات غير مسبوقة في إيران بعد مقتل الشابة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، بسبب ما قيل إنه عدم التزامها بالحجاب الشرعي. الحادثة كانت الشرارة، لكنها لم تكن السبب الوحيد؛ كانت بمثابة القطرة التي أفاضت كأس الغضب الشعبي المتراكم منذ عقود من القمع، الفقر، التمييز، والعزلة.

خرجت آلاف النساء في مظاهرات حاشدة، خلعن الحجاب علنًا، وهتفن ضد رموز السلطة الدينية، في تحدٍّ لم يكن مألوفًا في إيران ما بعد الثورة. التحرك سرعان ما تحوّل إلى حركة شعبية واسعة، شارك فيها الشباب، الطلاب، والعمال، وكل من شعر بأن الثورة التي وُعد بها تحوّلت إلى سجن كبير.

قابل النظام هذه الهبّة كعادته بالرصاص، والاعتقالات، والإعدامات. لكنه لم ينجح في كسرها بالكامل. على العكس، أظهرت هذه الاحتجاجات للعالم أن تحت عباءة الجمهورية الإسلامية يوجد شعب حي، يريد حياة مختلفة، لا تُختزل في الشعارات، بل تُبنى على الحرية، الكرامة، والانفتاح.

إيران... عزلة صنعتها الخيارات لا الهويات

العزلة التي تعيشها إيران اليوم ليست نتيجة لمذهبها الشيعي، ولا لكونها دولة غير ديمقراطية، فالعالم يعجّ بأنظمة سلطوية، بعضها حليف للغرب، ويحظى باعتراف دولي واسع. ما يضع إيران في مرمى النبذ الدولي هو تحويل الدين إلى مشروع سياسي عابر للحدود، واستخدامه لتغذية الصراعات في لبنان، واليمن، وسوريا، والعراق، باسم المقاومة.

وكذلك، فإن البرنامج النووي الإيراني لم يكن ليُواجه بهذا الحجم من العقوبات، لولا افتقاده للشفافية، وتزامنه مع خطاب عدائي تجاه النظام العالمي وإسرائيل. لم تعترض القوى الكبرى على امتلاك طهران للطاقة النووية بحد ذاتها، بل على النية المضمَنة في سلوكها الإقليمي وخطابها الثوري الذي لا يتماشى مع منطق التوازن الدولي.

والأهم من كل ذلك، أن إيران اختارت عن وعي أن ترفض قواعد النظام الدولي، في حين أن أنظمة أكثر تشددًا للسلطة مثل السعودية ومصر وجدت في التعاون مع الغرب طريقًا لتثبيت شرعيتها، لا سببًا لعزلتها.

هذا يعني أن إيران لم تكن معزولة لأن العالم يرفض هويتها، بل لأنها قررت أن تبني مكانتها من خلال الاصطدام لا الاندماج، ومن خلال الاستفزاز لا التفاوض. خيارٌ كانت له كلفة هائلة اقتصاد منهك، احتجاجات متكررة، وشرخ داخلي يتوسع.

في النهاية، العزلة لم تكن قدرًا مفروضًا، بل نتيجة قرارات متراكمة. ومثلما اختارت طهران طريق التصعيد، يمكنها إن أرادت أن تختار طريق الانفتاح، دون أن تتخلى عن سيادتها، ولا عن هويتها.

لكن السؤال الأهم يبقى:

هل النظام مستعد لدفع ثمن التغيير؟

أم أن الشعب سيبقى وحده مَن يدفع ثمن الاستمرار؟

اني انسان مسافر إلى ايران اكثر من عشر مرات بلد حر بكلشي فقط موضوع الحجاب واخر فترة بعد المضاهرات صارت حرية وشاهدت حادثة عن الحجاب ب ختصار هجمت على شرطة وتعاملو وياه بكل برود الحرية الي هناك تصدمنة كمجتمع عربي اما على الحكم ديكتاتوري او ولاية الفقيه المطلقه فهو نظام سياسي معقد واما على الحورب ك ماتطلقين عليهة فهي موضوع عقائدي عند الشيعة نصرة المضلومين وأمريكا ودول الغرب تخاف من الأقوى منهة بلد جميل الناس الي بي مع نظام واكو ضذ مثل كل دول بس اتمنى تكونين تكملتي عن ولاية الفقيه وهو شي معقد جدا والان مع الحرب الي ضد اسرائيل وحدت شعب اكثر تدخل ايران بالسياسة العراقية تدخل أمريكا أكبر من كلشي

اشكرك جدا ،وعلى الرغم من اني ما عندي خلفية حقيقية عن ايران (الاردن دولة دائما تحاول تكون حيادية مع كل الدول )

لكن برأيي الشخصي كأميرة، المشكلة مش بايران قد ما المشكلة بالتدخل الاجنبي في جميع الدول العربية وتصرفها بطريقة تنفي سيادتنا لنفسنا وهو شيء نعاني معه في جميع الدول القريبة والبعيدة من الغرب ،ما اشوف اسباب ايران نجحفة لكن كما العادة بتمنى الدول والساطة تتعاون مع الشعب مش ضده لاننا دائما بدنا نفس النتيجة ،وهي السيادة المطلقة بدون تدخلات اجنبية تزيد من حدة الصراع